CAPÍTULO 1. ¡Que machaque, que machaque!

De pequeño yo no era del Estudiantes. A mí no me gustaba el baloncesto, de hecho, sólo el fútbol. Y sí, me gustaba el Madrid por dos razones: era el equipo del barrio –nací y crecí en Prosperidad- y además ganaba siempre. ¿Por qué negarme esos placeres infantiles? Todos mis recuerdos del baloncesto tenían que ver con las noches de 1984 intentando compartir el entusiasmo olímpico y una cinta BETA que tenía mi tío Pancho en casa con un All Star grabado, no recuerdo de qué año, pero sí recuerdo, vayan a saber por qué, que fue muy igualado y que Moses Malone metió unos tiros libres decisivos.

El problema del baloncesto es que es poco intuitivo, especialmente si vienes del fútbol. Aparte de lo obvio, es decir, que no puedas tocar el balón con el pie y sí puedas cogerlo con la mano, algo que, de entrada, parece asombrosamente fácil, está todo el conglomerado de reglas que confunden a cualquiera. Quítenle al fútbol el fuera de juego y les quedará una gramática como la inglesa sin los verbos irregulares. Un paraíso.

En baloncesto había que botar pero no estaba claro cómo ni cuánto podías correr sin echar el balón al suelo. Había que tirar pero cada vez la canasta tenía un valor distinto. Para un chico de 8 años esto es un verdadero problema, en serio. Una vez subimos a casa de un vecino para ver la final de la Copa de Europa de 1985, Cibona-Real Madrid, con Drazen Petrovic bailando después de cada canasta, y cuando el comentarista decía la palabra “violación” para referirse a “pasos”, yo miraba a mi tío con cara de “adónde demonios me has traído”.

De aquel partido recuerdo que el resultado fue capicúa (87-78) y que me dolió. Me dolió como a uno le podía doler el fútbol y eso que estamos hablando de la época anterior a la Quinta del Buitre, la época de las Copas UEFA ante equipos húngaros, en la que el baloncesto mantenía la cordura del madridismo con sus ligas consecutivas. A mí me dolió pero a los demás les encantó que la Cibona ganara. “Sí, sí, sí, me mola Petrovic”, cantaban en medio del salón, como si nada, como si el corazón de un niño no se estuviera rompiendo.

El empeño de mi tío Pancho por convertirme a la verdadera religión fue admirable. Años después, él mismo acabaría componiendo parte del himno del centenario del Atlético de Madrid, pero por entonces aún se limitaba a tocar de manera más o menos regular con Joaquín Sabina, un músico que aparecía regularmente a comer en casa de mi abuela. Pancho tenía una camiseta azul del Estudiantes y un montón de guitarras que yo me ponía encima para hacer el bobo. El primer partido de fútbol al que me llevó fue un Real Madrid- Racing de Santander. Nos reíamos del número 8 pero el número 8, con los años, acabó siendo Míchel. La intuición nunca fue lo nuestro.

Siendo del Atleti, Pancho lo tenía complicado para picarme, pero aun así lo conseguía porque picarme a mí es lo más fácil del mundo. Celebraba los pichichis de Hugo Sánchez como si fueran títulos, sus cabriolas de rojiblanco antes de que llegaran los millones de Ramón Mendoza. Cuando el Madrid fichó a Paco Llorente pensé que me desheredaba. Lo curioso de todo esto es que, por no salir demasiado del barrio, Pancho no me llevaba al Calderón sino al Bernabéu, y, sospecho que por la misma razón, cuando sobraba una entrada, no me llevaba a la Ciudad Deportiva sino al Magariños, a ver a esa colección de equipos con nombres maravillosos: Magia de Huesca, Licor 43, Cacaolat Granollers, Ron Negrita Joventut…

El Estudiantes jugaba los sábados por la tarde. Mi madre me tomaba la lección y si todo iba bien –siempre fui un niño aplicado- dejaba que Pancho me subiera al coche de los hermanos Conejero para recoger a otros cinco vecinos y conducir hacinados hasta la calle Serrano, que, a mi edad, era una aventura equivalente a ir a Bilbao en el autobús de la Demencia durante mis años de instituto. Aquella gente estaba pirada. Lo digo con cariño y desde un recuerdo algo borroso. Mi infancia fue la de un niño criado en la movida madrileña, es decir, alguna cosa había visto. El hecho de que mi tío fuera músico no ayudaba a mantener la inocencia.

Aun así, aquello era distinto. Era divertido. El Estudiantes no jugaba de azul sino de amarillo. Un amarillo espantoso, amarillo buzón, con camisetas que dejaban al aire unos sobacos enormes, sudados… Nosotros nos sentábamos en un fondo, justo detrás de la canasta. De vez en cuando, los jugadores caían y según el color de la camiseta nos apartábamos o no. A la entrada repartían un cuadernito con la previa del partido, fotos de los jugadores y estadísticas. Mi sueño era que David Russell me firmara su foto porque ya intuía que David Russell era el bueno, pero mi tío siempre me advertía: “Para eso, tienen que ganar, si no ganan, no le va a apetecer que le molestes”.

Viéndolo desde ahora, aquello me parece exagerado. Russell era de esa clase de jugadores extranjeros de los que hablaba al principio: un saltarín sobrado de talento, acostumbrado al uno contra tres y la defensa contemplativa, que valoraba hasta cierto punto lo de ganar o perder un partido porque cada verano soñaba con volver a Estados Unidos, jugar unos minutos en la NBA, quizás en los New York Knicks.

Llegamos a una especie de acuerdo: mientras no jugaran contra el Real Madrid, yo apoyaría al Estudiantes. No era complicado. Una vez dentro del Magariños, la locura era contagiosa. Los Conejero fumaban porros y en un lateral la gente se vestía con chilabas y turbantes y blandía fotos del cinco de la Cibona con su pelo enloquecido o posters de un tipo con barba y gesto muy serio, casi mesiánico, llamado Jomeini. El Magariños, como todo recinto deportivo, tenía un aire sacerdotal. Desde lejos, en medio de la noche de Serrano, 127, una noche que conocería a la perfección durante mi adolescencia y que parece más cerrada que en el resto de la ciudad por un simple problema de alumbrado público, aquella mole de granito iluminada parecía un OVNI caído en medio del desierto de Mojave.

Si tienes en la cabeza la idea de un estadio, el Magariños es lo más improbable del mundo: situado en medio de la calle y pegado por patios y pasillos a un colegio, ya en los 80 era un lugar que olía a viejo, a termitas. El balón se quedaba pegado al parqué cuando alguien intentaba lanzar un contraataque. En los balcones se amontonaba la gente, todo el mundo cantaba desde una hora antes del partido, fuera contra quien fuera. El juego era la excusa.

Cada jugador tenía un apodo. Aquello era una colección de precursores de Andrés Montes. Durante la ronda de calentamiento, una serie de entradas a canasta y mates escandalosos para deleite del aficionado, la Demencia coreaba los nombres al grito de “Que salude, que salude” y el jugador tenía que saludar o acababa en el pilón. Había algo en aquella Demencia de Masa Enfurecida sin límites. Eran los ochenta. Los ochenta, señores: pelos cardados y laca, mucha laca. Hombreras y chaquetas sin sentido. El mismo público del Magariños era el de los Maratones Rock de Radio Nacional presentados por Tierno Galván.

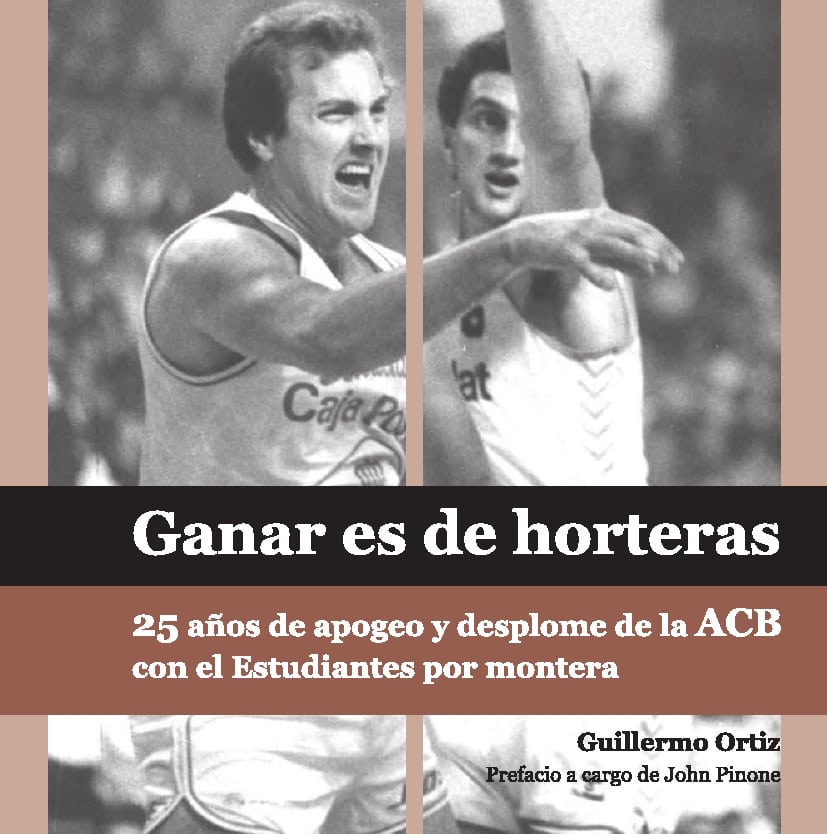

En aquel Estudiantes jugaban Vicente Gil, “El Rata” García Coll, que por algún motivo, quizá su extrema delgadez, su fragilidad, era de mis favoritos, David Russell, John Pinone y Pedro Rodríguez, el hombre al que Antonio Díaz Miguel recordaba en cada retransmisión que debería medir cuatro centímetros más, como invitándole a colgarse boca abajo del techo de su dormitorio a ver si se obraba el milagro. Aparte, recuerdo a “El Chino” Sanz, a Abel Amón, a Imanol Rementería y a ese jugador total que era Guillermo Hernangómez, capaz de combinar lo glorioso con lo trágico en jugadas consecutivas.

Es muy probable que esté mezclando nombres y temporadas. Desde la distancia, la infancia queda como un cuadro de una sola dimensión. Por encima de todos, el ídolo de la afición era Carlos Montes. Carlos era el Russell blanco, el de la casa, un hombre de menos de dos metros capaz de taponar a cualquiera, machacar en la cara de Romay y lanzar aquellos triples rasos que podían acabar en la red o en la grada. Como esperanza de la cantera, Garrido de vez en cuando convocaba a un tal Antúnez.

Si yo me hice un niño de provecho, niño bilingüe de colegio privado inglés en el que mi madre se dejaba todo el sueldo de funcionaria de la Seguridad Social, fue para acabar cuanto antes el libro de Sociales y poder coger el coche de los Conejero. Me hice un cuaderno con todas las canciones de la Demencia, especialmente las más guarras: “La polla de Pilatos, los huevos de Sansón, las tetas disecadas de Agustina de Aragón…” Lo mío era un presente sin expectativas y sin pasado. Yo no sabía quién era el Gavioto, no entendía de narrativa ni de valores. Me daba igual quiénes fueran Jomeini o Garibaldi. Nadie tenía que explicarme nada porque lo que me interesaba era lo evidente.

Un día vino el Madrid al Magariños. Era el Madrid de Corbalán, Iturriaga, Del Corral, Larry Spriggs… el mismo Madrid que ganaba sus partidos por treinta puntos de ventaja cuando yo escuchaba algún carrusel de la radio mientras corría por el pasillo de la casa de mis abuelos paternos botando una pelota de tenis, imaginando canastas que no existían y decidiendo partidos sobre la bocina mientras mi bisabuela intentaba dormir la siesta.

El partido fue una masacre. Creo que acabó 60-91 aunque puede que este recuerdo también sea inventado porque meter 60 puntos, en los años 80, rozaba lo vergonzoso. Me sentí culpable, como si hubiera traicionado a alguien alegrándome con cada triple de Biriukov. La siguiente temporada, más de lo mismo: 91-103 en liga regular antes de que los dos equipos se cruzaran en los play-offs. Cuartos de final. El Madrid ganó fácil en el Pabellón de la Ciudad Deportiva y esperaba un nuevo triunfo ante su vecino pobre. Yo no sabía qué demonios hacer. Puede que para entonces tuviera 9 años, quizás 10. Seguíamos jugando de amarillo y ellos de un blanco ceñido, Del Corral luciendo pectorales.

Aquel segundo partido de play-off fue el escenario de un cambio rumiado desde mucho antes. El Madrid salió acelerado, como siempre, encabezado por un Corbalán que daba sus últimos coletazos. Enfrente, Vicente Gil y sus carreras enloquecidas. No había manera de parar los ataques y contraataques. El Madrid cogía cinco puntos de ventaja, luego los perdía, luego los recuperaba. Russell atacaba a Romay, atacaba a Branson, atacaba a Antonio Martín, hacía un doble rectificado y tiraba con efecto al tablero para anotar desde cualquier posición. En defensa, Pinone se fajaba con las torres blancas. Tanto él como Pedro Rodríguez estaban en los dos metros justos. Zarpazos y traseros.

A veces parecía que Russell se llevaba todos los focos para que Pinone pudiera hacer su trabajo. Era un americano distinto: fondón, medio calvo a sus veintipico años, cabreado todo el rato, levantando los brazos para que la gente animara aún más o abroncando al junior precipitado de turno. Paco Garrido le dejaba los 40 minutos en la cancha y adelante, Bonaparte. Russell era la estrella. Pinone era el líder. Tras empates y desempates el partido acabó 93-93 con canasta de Del Corral. Yo no sabía que Del Corral, como los Martín, como el tal López-Rodríguez que lideraba las clasificaciones de triples convertidos cada año, había salido del equipo del Estudiantes que fuera subcampeón de liga en 1981.

Yo sabía que en aquel momento le odiaba.

Manolo Lama se dejaba la voz en las estrechas cabinas de radio. Martín Tello tomaba notas a toda velocidad. La prórroga terminó con empate a 99, la segunda prórroga, con empate a 103. Un veteranísimo Rafa Rullán pedía el balón para jugarse triples, pero sus compañeros no le veían. Enfrente, “el chino” Sanz tenía que tomar el mando de las operaciones. Crecí viendo a un equipo en el que Abel Amón y un tipo llamado “El Chino” eran ídolos de masas, ¿cómo pedirme que no acabara abrazando el grunge de ojos tristes y letras autodestructivas?

El calor del Magariños. El sudor del Magariños. La garganta del niño de 10 años rota por la histeria. Hare, hare; hare, Krisna; Krisna, Krisna; Krisna, Hare, Rama, Diantes; Estu, Krisna; ¡Estu Diantes, Estu Diantes! Mi tío no quería mirar el partido, entre prórroga y prórroga se sentaba y miraba el reloj, como si no se lo creyera. El juego se había convertido en una cosa personal. Todos sabíamos que el tercer partido iba a ser un paseo para los de Lolo Sainz, pero no íbamos a rendirnos. Eso estaba fuera de cuestión. La grada gritaba “Somos el primer equipo de Madrid” y juro que por entonces no lo entendía, que yo también pensaba que esas cosas se medían por títulos y victorias y no por la resistencia a la derrota, la bombonera de Serrano latiendo con los contraataques de Russell, el Madrid ya agotado, con todos sus veteranos en cancha mientras los chavales de amarillo seguían correteando como cervatillos de lado a lado de la cancha entre olés del público.

121-115. Tres prórrogas. Yo a lo mejor no sabía lo que quería pero se parecía bastante a eso. Por supuesto, al tercer partido mejor ni habernos presentado. ¿Qué más daba? Rabia y orgullo, eso era todo. A partir de ahí me quité un peso de encima. Mi tío abusó de la suerte e intentó hacer que me pasara al Atleti pero eso sí que era demasiado. Celebraba los goles de Butragueño y los errores de Fernando Martín. Así de bipolar era mi vida ya en aquella época. La cosa no iría a mejor. Una vez viajamos al Pabellón y les ganamos en su casa. Eran los tiempos del Grupo Par y el Grupo Impar, la A-1 y la A-2. Si para entender las reglas había que ponerle empeño, para entender el sistema de competición había que ser ingeniero.

El Real Madrid cedió la soberanía al Barça de Aíto, Solozábal, Epi y Jiménez. De vez en cuando pasaba por el Magariños el Joventut de Montero, Villacampa y Jofresa y cuando parecía que el partido lo tenían ganado, el público gritaba “Ahora, ahora, ahora es la hora” y los parciales a favor se sucedían. Un día un periódico tituló “Un cojo, un manco y tres dementes remontan quince puntos al Joventut”. Yo coqueteaba con la pre-adolescencia y el acné y tenía una pelota de minibasket con los colores de Todagrés, el nuevo patrocinador.

Cuando iba con mis primos a jugar al Ramiro no podía entender que un colegio tuviera calles, como si fuera una ciudad. “Es un país”, me dijo alguien, enigmático. Si yo le dijera eso a alguien ahora me sentiría un gilipollas pero en aquella época cualquier gilipollez te parecía una lección y cualquier pedante, un sabio. El encanto del advenedizo. La fascinación. El humo llenando el pabellón como si fuera un baño turco. Como si fuera una cancha turca, en definitiva. En las ruedas de calentamiento, cuando un jugador cogía el balón le repetíamos.